El Rey—. ¿Estás ya desengañado? ¿Aprendiste que la vida no es un cuento de hadas?

El Príncipe—. No; al contrario. Vi realizados todos mis sueños, porque creía en ellos […] ¡Gloria a mis cuentos de hadas! No maldeciré nunca de ellos. ¡Felices los que saben hacer de la vida un bello cuento…!

Jacinto Benavente, El príncipe que todo lo aprendió en los libros.

A propósito de la obra de Stephen King, Carlos Ramírez, coordinador del proyecto Aula de Videojuegos, exploró en su columna “Joyland, de Stephen King: El ser de la novela frente al querer ser del videojuego” (2014) algo tan interesante como la relación entre la experiencia de la lectura de ficción con la de jugar videojuegos. Esto, además, desde una óptica tan compleja como la relevancia de las diferencias narrativas de ambas manifestaciones al momento de enriquecerlas y hacerlas verdaderamente significativas.

En su momento, mis discrepancias respecto a algunas ideas de la columna me llevaron a escribir un texto a modo de respuesta en la web de Deus Ex Machina, el que he reescrito para esta publicación a fin de desarrollar mejor mi postura de una manera más autónoma y libre. Antes de comenzar con la discusión y exposición de argumentos, sin embargo, conviene realizar algunas precisiones.

Sin duda que el tema abordado por Carlos Ramírez resulta de particular atractivo para quienes, siendo apasionados jugadores, tuvimos una formación académica en literatura o filología, o derechamente nos dedicamos a escribir ficción. Nuestro temprano descubrimiento de que el videojuego también podía contar una historia nos llenó de entusiasmo: podíamos entonces estudiarlo desde un enfoque interdisciplinario, apreciar con mayor nitidez las influencias que ambos medios tendían el uno al otro, o incluso discutir las habituales críticas de padres y educadores respecto a su presunta responsabilidad en el alejamiento de niños y jóvenes de la lectura.

Sin embargo, falta detenerse un momento en la copiosa bibliografía destinada al estudio, análisis e investigación del videojuego como medio narrativo para encontrarse con que el asunto es bastante más complejo que lo que podríamos haber pensado en aquellos inocentes días. Sí: el videojuego cuenta una historia… ¿pero cómo? ¿Cuál es su retórica, en el caso de tenerla? ¿De qué forma específica puede o podría contarse esa historia? Preguntas como ésas sólo podrían llevarnos a comprender que, en realidad, el videojuego es muy distinto en su potencial estético y narrativo a la literatura, y que todo intento por llevar el andamiaje teórico específico de esta última hacia él está condenado a la imprecisión, o incluso a una visión inconscientemente peyorativa del medio: si usamos la teoría de una expresión ajena, ¿no podría dar eso a entender que consideramos al videojuego como incapaz de proveerse de su propia teoría o de métodos distintivos de análisis y apreciación estética?

Pese a lo anterior, creo que sí es posible emplear algunos conceptos o visiones literarias en un enfoque exploratorio del videojuego, sobre todo aquellos que se vinculan con estéticas que han logrado trascender la ficción literaria para plasmarse en diversos medios audiovisuales. Me referiré aquí en particular a las propiedades estéticas de las múltiples expresiones de la literatura de imaginación, más conocida como literatura de género: Fantasía, terror, ciencia ficción, fantástico, weird, y todas las combinaciones o subgéneros factibles de existir.

Por lo mismo, este ensayo no pretende centrarse en las especificidades del videojuego como potencial medio narrativo. Antes bien, mi intención es leerlo como un medio más, uno con determinadas particularidades, en el que puede desarrollarse la ficción imaginativa. Las motivaciones de este enfoque son, principalmente, dos: por un lado, mi lejanía académica del estudio del videojuego como medio autónomo, lo que me mueve a acercarme a él desde mi propia disciplina; por otro, la recurrencia transversal de prejuicios despectivos hacia lo imaginativo, los que anteriormente he buscado refutar tanto desde mi rol como investigadora en formación como desde mi naturaleza de lectora y autora.

Como bien podemos suponer, la posibilidad del videojuego para concebir mundos o entornos ficcionales distintos al nuestro, bajo principios que se apartan de lo mimético, lo convierten en un medio fértil para desarrollarse bajo las estéticas de la imaginación. A diferencia de medios audiovisuales como el cómic o el cine, que en la mayoría de los casos parecen realizar su proceso de inmersión desde la lectura o contemplación activas, el videojuego nos hace partícipes directos de su experiencia: en el fondo, somos nosotros los que, joystick o teclado mediante, nos hacemos uno con los personajes y adquirimos ficcionalmente las fabulosas posibilidades de las que sus mundos nos proveen, como la capacidad para transformarnos en criaturas fantásticas o emitir poderes que desafían toda ley racional.

Sé que hasta ahora no he dicho nada nuevo. Sin embargo, este punto de partida me permite situar mejor una de las principales críticas que esboza Carlos Ramírez y que a la vez parece ser un reparo habitual en la crítica cultural del videojuego: el aparente menosprecio del mundo imaginario o no mimético, por creer que su estatuto como tal sólo busca crear en nosotros una fantasía de poder, haciéndonos creer por unos instantes que somos capaces de grandes proezas que serían del todo imposibles en nuestra propia realidad. Para cierto sector de la crítica, la preferencia por este tipo de entornos y mecánicas sería un rasgo adolescente que convendría ya superar en miras a la ansiada madurez del medio, que ya ha propiciado la creación de títulos que se han atrevido a lidiar con temas tan complejos y realistas como el cáncer en un hijo (That Dragon, Cancer, 2016), el abuso infantil (Papo & yo, 2012), o la difícil transición al ser adulto (Night in the Woods, 2017).

Mi elección de ejemplos para estos temas no ha sido arbitraria: no sólo han sido juegos destacados, sino que también emplean la imaginación de manera alegórica para dar cuenta de manera indirecta de las complejidades que abordan. Así, el cáncer se ve transformado en un dragón, figura arquetípica por antonomasia del mal o del adversario a derrotar; el padre maltratador se vuelve un monstruo descontrolado desde la mirada del niño; y el conflicto de crecer y madurar se desarrolla desde lo que, citando a Bukkuqui en su análisis de Night in the Wood para SoloIndies, es un compendio de convenciones millenials: animales como personajes antropomorfizados (la protagonista, Mae, es una chica-gata), y un imaginario tipo revival de lo ochentero para los aspectos sobrenaturales.

Ahora bien, ¿por qué este tibio tratamiento fantástico en juegos como estos parece ser mejor recibido por la crítica cultural que una apuesta total por lo imaginativo? He insistido en la visión alegórica antes; ahora la retomo para expresar una sospecha personal: creo que esta valoración se debe a que, en realidad, lo que se valora es el mensaje o trasfondo político, cultural o social, el contenido antes que la forma. La forma, de hecho, sería un mero envoltorio atractivo que en algunos casos pareciera encerrar además una propuesta presuntamente subversiva: “mostremos dragones, ogros y gatitos parlantes para luego contravenir el discurso fantasioso y escapista con un duro trago de realidad”.

No podría disentir más de estas visiones. Para empezar, contrario a lo que se suele pensar, las estéticas de la imaginación no emplean algunas de sus figuras tópicas, como los propios dragones, ogros o animales parlantes, como rasgos constitutivos. En otras palabras, una historia no es de Fantasía, ciencia ficción o terror porque tenga sendos dragones, extraterrestres o fantasmas, sino porque es capaz de incorporar estas figuras a un imaginario propio para narrar sobre algunos de sus temas distintivos: la nostalgia por un pasado irrecuperable, lo que sucede cuando se entrega el poder como acto voluntario de renuncia, el deseo humano por hacer de su espíritu algo que trascienda las limitaciones de su naturaleza, o la negación de la derrota última de la existencia a través de una redención personal que no niegue pérdidas irremediables, como ejemplos específicos de la Fantasía.

Aquellas criaturas citadas son contenido, por cierto, pero su presencia y desarrollo particular desde el estilo, el tono y la retórica (es decir, desde la forma) son lo que distinguen las diferencias de su tratamiento entre las obras genéricas de perfil comercial y en aquellas que poseen tanto una mirada autoral como una calidad o profundidad superior. De ahí que podamos concordar en que existen bastantes trabajos mediocres de género o imaginación, pero no en el hecho de que esto se deba sólo porque incluyan dragones, ogros, fantasmas, extraterrestres o animales parlantes, de la misma forma en la que un trabajo realista no será enseguida superior sólo porque incluya seres humanos anclados en unas coordenadas espaciotemporales reconocibles en nuestro propio mundo y devenir histórico.

Otro aspecto que me parece muy discutible de estas visiones es la idea peyorativa de la adolescencia. Creo que ésta tiende a asociarse en exceso a la obsesión onanista, al narcicismo o hasta al melodrama, entre otros rasgos despectivos. Cuando pensamos en el malogrado concepto de gamer, puede que no veamos necesariamente en nuestra mente a un adolescente, pero sí a alguien con algunos de esos rasgos y otros adicionales, como la misoginia, la resistencia al cambio y a la introducción de elementos nuevos, o la agresividad.

Sin embargo, la adolescencia es mucho más que todo eso. Ésta es también una etapa de búsqueda y de reformulación de la propia identidad, y donde muchas veces las personas viven algunos de sus primeros hitos relevantes de la existencia. En esta fase de la vida pareciera presentarse una inclinación natural al sentido de la maravilla y la aventura fantástica, una prolongación más osada de las fabulaciones infantiles que se experimentaban en aquel difuso horizonte entre realidad e imaginación. Todo esto, como sabemos, suele perderse al llegar a la edad adulta, pero no tanto por imposiciones externas como por una entrega voluntaria a los grilletes de las responsabilidades cotidianas. Si bien ser un adulto con obligaciones no es incompatible con el cultivo de una facultad soñadora preservada de los años juveniles, nuestra sociedad insiste en lo contrario. En el fondo, se nos insiste que la adultez se define por la renuncia a todo lo que pudo ser importante y único alguna vez para nosotros, en lugar de fomentar un proceso activo y consciente de recuperación, descarte y conciliación de elementos.

Esta adultez aséptica y homogeneizante es así concebida como una meta a alcanzar, porque conviene a los fines utilitarios y materialistas de nuestra sociedad. De ahí que se proceda a la demonización de todo aquello que se escape de sus márgenes de control: el salvajismo innato de la infancia y la insurrección natural de la adolescencia. Pero, al fin y al cabo, resulta ser que la propia obsesión por este concepto de adultez termina siendo tanto un rasgo de inmadurez como una muestra de sumisión frente al sistema. Mordazmente, el escritor C.S Lewis, en su ensayo On Three Ways of Writing for Children, sostenía: “Critics who treat adult as a term of approval, instead of as a merely descriptive term, cannot be adult themselves” (25).

Por ello, pensar en la dicotomía de infantil o adolescente como “pueril” o “poco maduro” en contraste con la “adultez sensata y madura” me parece un problema que nace de preconcepciones que debieran revisarse, pues fomentan la subestimación de las capacidades de niños y jóvenes para crear y entender el arte, la sociedad y la humanidad. Por si fuera poco, además ponen en un pedestal a un frívolo modelo de adulto que, inexplicablemente, suele ser destacado en los medios por su cercanía al sexo desenfrenado, el consumismo, la violencia o el cinismo espiritual.

De manera paralela a esta negativa visión de la adolescencia, nos encontramos con la creencia de que los mundos imaginarios nos desligan de nuestras responsabilidades (y, por cierto, de las responsabilidades de toda manifestación artística y cultural) con el mundo real. Pero ¿no son reales también el dolor, la esperanza, la búsqueda, los sentidos de la vida y la trascendencia de la muerte, y no es acaso también nuestra responsabilidad hacernos cargo de ellos? Si pensamos en algunas de las obras de imaginación que han pasado a incorporar los cánones de sus respectivas disciplinas, veremos que estos temas —¿estas urgencias?— se encuentran muy presentes, siendo en varios casos el núcleo narrativo. ¿Cómo explicar entonces la idea de que la imaginación no se ocupa de lo importante?

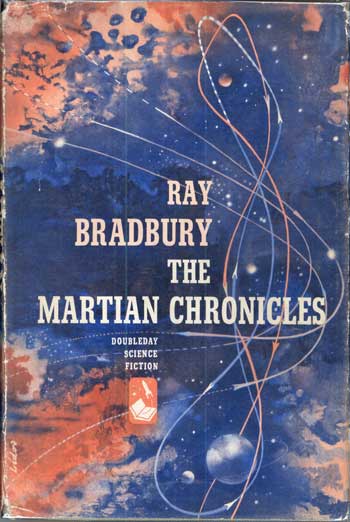

Me parece que esto puede deberse a que se entiende como importante, de manera casi exclusiva, a la contingencia sociocultural de turno, aunque incluso así las obras imaginativas suelen tener algo que decir. Pienso, por ejemplo, en la clásica Crónicas marcianas (1950), compilación de cuentos de ciencia ficción blanda del escritor Ray Bradbury en la que aborda la posibilidad de colonización de Marte y la aniquilación progresiva de su población a lo largo de sus siglos. La obra se enmarca en un contexto bastante complicado para Estados Unidos: pos Segunda Guerra Mundial y en pleno auge de la carrera espacial y de la Guerra Fría. De ahí que los cuentos, aunque no se refieran explícitamente a estos conflictos, nos remiten a su espíritu: la convicción del ser humano en la tecnología como su principal enseña, el afán colonialista y explorador que ahora pretendía expandirse más allá de las fronteras terrestres y, en fin, la hybris que nos ha caracterizado como raza desde tiempos inmemoriales, y de una manera muy particular a la potencia mundial que es Estados Unidos.

Crónicas marcianas (1950), de Ray Bradbury: una muestra de literatura de género escrita desde una genuina voluntad estética y comprometida con la humanidad.

El genio de Bradbury logró convertir este espíritu contextual en algo trascendente, con el que todo lector podría sentirse identificado, hasta el punto en que recientes desgracias tecnológicas parecen remitirnos enseguida a la tristeza y esperanza que permea sus ficciones.

No puedo sino pensar en dos ejemplos terribles. En 1986 y 2003, las sendas explosiones de los transbordadores espaciales Challenger y Columbia, el primero a pocos segundos de despegar y el segundo a pocos minutos de ingresar a la atmósfera terrestre, nos horrorizaron y conmovieron a partes iguales. Tanto las ilusiones como la fatídica experiencia de los astronautas y de los espectadores, de alguna forma, nos recuerdan a parte de la obra de Bradbury: personas deseosas de trascender los límites de su naturaleza desde la ciencia, pero condenados a perecer de maneras horribles debido a fallos, precisamente, humanos. En otras palabras, del entusiasmo más fervoroso a la angustia y desesperación más hondas.

¿Cómo no pensar en las líneas finales del bellísimo cuento “Calidoscopio”, de El hombre ilustrado, ante el rastro de las explosiones que nos han legado los registros históricos de ambos desastres? La historia cuenta la dramática deriva en el espacio de un grupo de astronautas debido a un accidente, la que posteriormente se transforma en un fatal descenso a toda velocidad a la superficie terrestre. En el trayecto, el protagonista se cuestiona el sentido de su vacía vida y lamenta no haber creído disponer de tiempo ni espacio suficientes para hacer algo relevante, importante o trascendente.

Así finaliza Bradbury el cuento:

Hollis caía rápidamente, como una bala, como una piedra, como una pesa de metal, tranquilo. Tranquilo siempre, ni triste ni alegre, con un único deseo, el de servir para algo ahora que todo había concluido, para algo que sólo él conocería.

Cuando choque con la atmósfera arderé como un meteoro.”

—¿Me verá alguien? —se preguntó Hollis.

El niño del sendero miró hacia arriba y lanzó un grito.

—¡Mira, mamá, mira! ¡Una estrella fugaz!

La brillante estrella blanca recorrió el cielo polvoriento de Illinois.

—Desea algo —le dijo su madre—. Desea algo. (51)

Allí, donde en la realidad hay sólo queda una figura de humo y unos restos esparcidos de lo que alguna vez fue un hombre o una mujer, un sueño y una esperanza, la ficción imaginativa nos entrega una luz desde la desgracia, una a partir de la cual un niño puede pedir un deseo. ¿Cómo considerar esto una falta de responsabilidad, o una muestra escapista?

Esto nos adentra en la complejidad de un término tan usado a la ligera como el escapismo, y por desgracia tan popular cuando se abordan obras imaginativas, principalmente las de Fantasía.

De alguna forma, el público asume que aquello que buena parte de lo que nos muestran las obras de ciencia ficción, por más delirante o excesivo que parezca en principio, podría llegar a convertirse en una futura realidad. Esta visión prospectiva o anticipatoria para este tipo de trabajos les confiere un insólito valor práctico: podemos leernos como sociedad en ellas, ya sea para reconocer o detectar nuestras propias tragedias humanas antes de que alcancen su punto culminante, o sólo para espantarnos ante un poder predictivo frente al cual nada podemos hacer. Incluso podemos ver ahora cómo, en la línea de la ciencia ficción más social y política, se han empezado a hacer preocupantes nuevos cruces entre obras como 1984 (1949) o Un mundo feliz (1932) y nuestro actual contexto sociohistórico.

En cuanto al terror, su función primaria de estremecernos y devolvernos a nuestras limitaciones atávicas ante el reino de lo desconocido parece haberse mantenido a pesar de sus cambios de forma y tema. Pareciera ser que incluso en las obras que recurren a un efecto de terror o incomodidad más precarios, por centrarse antes en el espectáculo del gore que en la sugestión sicológica, son valoradas desde sus códigos por responder a nuestras inquietudes morbosas como seres humanos.

La Fantasía, en cambio, parece erguirse como la estética más despreciada al ser la menos utilitaria y contingente, dos aspectos que por desgracia hoy parecen exigírsele bastante a la ficción. Será así su propia naturaleza estética la que la volverá candidata idónea para ser acusada de escapista, por no encargarse de nuestros aquí y ahora, por operar antes desde ambiguas configuraciones simbólicas que desde la unidireccional y explícita alegoría.

Los mundos y realidades construidos por la Fantasía, sean en un videojuego o una obra literaria, jamás serán reales. Pero tampoco lo pretenden, en verdad. Su sentido y valor estriba en cuestiones de otra índole, como podremos apreciar mejor a continuación al refutar algunas de las habituales críticas que se les hacen.

Se piensa que, cuando optamos por un entorno y una experiencia no miméticos, en el fondo estamos buscando huir de nuestras limitaciones y miserias reales. Pero incluso si el propósito no fuese arrancar del todo al jugador de su realidad, pareciera insinuar parte de la crítica, la experiencia general del juego imaginativo contribuiría a afear el mundo real por su mero contraste con él, volviéndolo cada vez más distante.

Subyace asimismo la idea de que el personaje del videojuego imaginativo se conecta con nosotros a partir de lo que nosotros no somos; expresaría así un vínculo a partir del anhelo de lo que está fuera de nuestro alcance. Esto, a la vez, supuestamente nos apartaría de nuestros conflictos más íntimos, porque los que el personaje imaginativo tendría como propios no tendrían nada que ver con nuestro entorno. ¿O es que alguna vez tendremos que ir en busca de una espada legendaria oculta en un bosque laberíntico, echar abajo un complejo espacial de un solo tiro de nuestra nave, o engullir fantasmas con nuestra aspiradora mágica? Por supuesto que no, pero no es ésa la pregunta que deberíamos hacernos.

¿Significan estos anhelos que buscamos desesperadamente escapar de nuestra realidad? Sí y no. Al respecto, nunca me cansaré de referir las palabras que J.R.R. Tolkien dedicó al asunto del escapismo en su ensayo Sobre los cuentos de hadas, bajo el concepto de evasión:

¿Por qué ha de despreciarse a la persona que, estando en prisión, intenta fugarse y regresar a casa? Y en caso de no lograrlo, ¿por qué ha de despreciársela si piensa y habla de otros temas que no sean carceleros y rejas? El mundo exterior no ha dejado de ser real porque el prisionero no pueda verlo. Los críticos han elegido una palabra inapropiada cuando utilizan el término Evasión en la forma en que lo hacen; y lo que es peor, están confundiendo, y no siempre con buena voluntad, la Evasión del prisionero con la huida del desertor (180-181).

Estas palabras develan que no hay una única forma de concebir ni la realidad ni la manera en la que nos relacionamos con ella desde los medios ficcionales, incluyendo los videojuegos.

Me sucede que, cuando he intentado indagar a qué se refieren algunos críticos de la imaginación con “vida real” o “realidad”, me encuentro con un puñado de atrocidades: guerras, violencia desatada, pobreza, destrucción de la naturaleza, depresión, enfermedades mortales, desesperanza. Pero, en cierto modo, no necesitamos que la ficción insista en ser estas cosas: en la mayoría de los casos, sabemos bien que ellas están ahí, en nosotros, en nuestros seres queridos, a nuestro alrededor o al menos al alcance de nuestro conocimiento. Las obras de pretensiones miméticas no son espejos fieles de lo que vivimos, pues siguen siendo recreaciones artísticas que persiguen un fin estético e ideológico, entre otros. Si retomamos el origen aristotélico del concepto de mímesis, recordaremos que aludía a la imitación: se imita lo que se sabe que no se es.

Este necesario desfase entre la cosa misma y su representación nos da cuenta de que ni siquiera las obras más realistas son, en verdad, un trozo perfectamente recortado de realidad. Eso nos introduce también a la noción de verosimilitud ficcional. ¿Por qué hablamos de los mundos imaginados como “inverosímiles” si toda ficción es igualmente falsa en términos de veracidad empírica? Pareciera ser que aquí se estaría empleando el término para describir una visión de mundo incompatible con las lógicas y leyes del nuestro, uso evidentemente erróneo y limitado. El mundo de Hyrule no es más inverosímil que San Andreas sólo porque ésta última esté inspirada en ciudades norteamericanas. La verosimilitud refiere más bien a la forma en la que todo mundo ficcional se crea y desarrolla en la historia para que resulte creíble y coherente en el espacio y momento de la lectura. La presencia de un auto de modelo contemporáneo, un objeto cotidiano de nuestra realidad y que aparece en la serie de GTA, sería totalmente inverosímil en Hyrule. ¿Por qué? Intuimos que Hyrule está creado como un universo secundario autónomo, de inspiración medieval, folclórica y rural. Reconocemos sin duda algunos referentes, conscientes o no: el imaginario de la Tierra Media, el aspecto de influencias feéricas y élficas de Link, el legado de la Excalibur artúrica en la Espada Maestra. Obviamente, un auto, un objeto tecnológico manufacturado en serie por la industria humana que surgiera de la nada, no tendría nada que hacer ahí. Es un intruso.

Por supuesto, si el concepto de verosimilitud implica cierto grado de coherencia interna, desarrollada a partir de códigos bastante específicos en el caso de las obras imaginativas, es de esperar que algo similar ocurra con nuestra percepción personal de la realidad. Al respecto, en “En el bosque”, su discurso de ingreso a la RAE, la escritora Ana María Matute afirmaba:

Siempre he creído, y sigo creyendo, que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. Cuando en literatura se habla de realismo, a veces se olvida que la fantasía forma parte de esa realidad […]. Yo escribo también para denunciar una realidad aparentemente invisible, para rescatarla del olvido y de la marginación a la que tan a menudo la sometemos en nuestra vida cotidiana (23-24).

Creo que precisamente la imaginación, las fabulaciones y los sueños son aquello que nos recuerda que no somos sólo prisioneros, que no estuvimos siempre entre las cuatro paredes de nuestra cárcel. No podemos negar que nos encontramos encerrados, pero tampoco que no pertenecemos ahí: nuestra condición de presos estriba precisamente en esta dualidad. No podemos negar ni olvidar que nuestro verdadero hogar, como insinuaba Tolkien, se encontraba lejos de ahí, y que está bien que resistamos como podamos a la tortura de estar apartados de él.

Ahora bien, cabría matizar la poderosa imagen del autor inglés. Todo lo que nos rodea y que no pertenece a los dominios de lo imaginativo no es, necesariamente, un presidio. Hay, sin duda, muchas cosas de nuestro entorno que adquieren en nosotros la forma un espacio enrejado: un trabajo miserable que nos roba casi todas las horas hábiles del día, una dependencia por la adquisición material de la que no podemos prescindir sin apartarnos de la sociedad, o el lento y progresivo olvido de las palabras que alguna vez nuestros ancestros usaron para nombrar el mundo, por ejemplo. Pero no todo lo de esta esfera de realidad es horrible o limitante. Aún podemos asombrarnos ante un árbol tan grande que no consigamos rodearlo con nuestros brazos. Aún hay niños que logran quedarse en un tenso y emotivo silencio ante una historia bien contada, para luego estallar en risas o lágrimas en su clímax. Aún hay quienes reviven los viejos ritos con una ingenuidad que pareciera ya no pertenecer a estos tiempos.

Pero esta delicada belleza, a mis ojos, no es sino una sombra del Paraíso Perdido. Y eso, entre otras cosas, es la imaginación, y principalmente la Fantasía, para mí: el consuelo que nos ha entregado Dios, la vida o el Destino para poder restaurar siquiera por unos instantes, o por lo que dure una experiencia contenida, esa gracia de la que sólo vemos habitualmente sus huellas.

Por ello, me parece muy absurdo pensar que las obras imaginativas están totalmente desprendidas de la realidad, puesto que me es evidente leer en su hechura la materialidad de lo real. No podría haber existido Bárbol o el Árbol Deku sin el árbol concreto, su concepto, su simbolismo y todo lo que ha evocado en la humanidad a lo largo de los siglos. Que ambos personajes sean criaturas arbóreas y parlantes pareciera reflejar nuestros anhelos por poder comunicarnos con aquellos seres tan enigmáticos, que están vivos a pesar de su inmovilidad y su silencio. No puede ser escapismo la voluntad de abrir las fronteras de nuestro mundo para incluir a otras entidades, que igualmente existen a nuestro alrededor.

Pero entonces, ¿qué sí podría escapismo?

Para intentar exponer mi visión personal, citaré un ejemplo concreto proveniente de la Fantasía. En los últimos años se ha ido evidenciado una tendencia que busca desproveerla de todo cuanto tenga que ver con su potencial catártico e imaginativo y, de manera inexplicable, acercarlas a la narración seudo histórica. Deudoras de la popularidad y alcance de la adaptación televisiva Juego de Tronos, estas obras parecieran buscar la constitución de un universo de inspiración medieval que, en realidad, apartadas las tenues tintas imaginativas que actúan como mero decorado o condimento, es tan miserable como el nuestro y que sigue deslumbrado ante cosas tan mundanas como los conflictos políticos, las manipulaciones, los abusos o la violencia, sin entregar nada realmente nuevo.

He hecho el ejercicio de preguntarles a algunas personas por qué les gusta tanto Juego de Tronos y su estética y me he encontrado con cierto consenso en cuanto a valorarla como una suerte de discurso anti-tolkeniano. Para estas personas, la adaptación del trabajo de G.R.R Matin ahondaría más en las gamas de grises de sus personajes, refiriéndose no tanto a que sean más diversos como a que sean más cínicos y crueles; esto, sumado a una filiación más histórica que fantástica del mundo de Westeros, les haría sentir éste más cercano a su propia realidad.

Este tipo de respuestas me hace preguntarme si acaso el verdadero escapismo no será sino aquella obsesión por pensar que nuestro mundo es sólo lo que percibimos con los sentidos y nuestras leyes naturales y racionales, o que aquí sólo es posible la miseria humana de espíritu. Paradójicamente, como bien apuntaba Ursula K. Le Guin en una de mis citas favoritas, “People who deny the existence of dragons are often eaten by dragons… from within” (269).

En otras palabras, quizá el verdadero escapismo se defina por aquel terror desmesurado hacia el potencial liberador y redentor de la imaginación.

Por supuesto, los videojuegos no se han mantenido apartados de aquella tendencia que he descrito, hasta el punto en que incluso algunos títulos recientes basados en El Señor de los Anillos recortan todo lo que hay de feérico en el trabajo de Tolkien y reconstituyen una Tierra Media oscurísima y brutal, pero de una forma meramente grotesca. Confluyen en estos juegos varios rasgos ya analizados: menosprecio por la imaginación en su máxima expresión y preferencia por enfoques miméticos, deslinde de todo lo que puede apuntar a lo infantil o adolescente en sus concepciones más inocentes para situar en cambio preconcepciones de una adultez cínica, o un tratamiento alegórico, sistematizado o superficial de aspectos temáticos o arquetípicos concretos, como las criaturas fantásticas, la magia o la mitología.

En este sentido, el hecho de que el videojuego imbrique distintos códigos permite apreciar en sus diversos medios tanto aquellas decisiones que aquí, en el marco de lo imaginativo, podríamos considerar como aciertos o como degradaciones. Un caso muy elocuente es el de la dirección de arte, que posee gran relevancia en la constitución de un mundo secundario y en el refuerzo de su cualidad imaginada. Lo que en literatura debe restringirse exclusivamente a la prosa y a su capacidad evocativa, en el videojuego puede plasmarse de manera viva como un entorno virtual del que sólo nos separa frontera de la pantalla. De ahí que, por ejemplo, no me atraigan de buenas a primeras aquellos títulos que, siendo identificados como de Fantasía, apuesten por una representación realista de sus personajes y entornos. Por mucho que parezca que intentan favorecer nuestra identificación con ellos, en realidad lo que debemos leer en ellos es que sólo están tratando de disimular su esencia no mimética, como si ésta en sí misma fuese un problema.

La ausencia de una dirección artística que apueste por otras convenciones, visiones o estilos en estos juegos me hace pensar que, al igual que en los títulos que incluyen elementos fantásticos para forzarlos a entregar un discurso alegórico, esta pretensión de realismo busca aportar una innecesaria pátina de seriedad y adultez. Pero, para el caso, ¿por qué no optar entonces derechamente por el mundo real? Cabalgar por un bosque fotorrealista se vuelve una experiencia de prótesis que sólo pretende apartarnos del deseo (¡y posibilidad!) real de montar nosotros mismos un caballo para recorrer algunos de bellos parajes que todavía le quedan a nuestro mundo.

Por lo anterior, me atraen mucho más títulos como Child of Light (1994) y su estética de acuarela, The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002) y su diseño de cell-shading o el colorido pixel art de Owlboy (2016). En estos tres casos, me reconozco en un universo cuya sola visualidad es completamente distinta a la que tengo en mi mundo cotidiano, una que además estimula mi sentido de percepción como ningún otro medio podría lograr. Jugar estos títulos es como adentrarse en pinturas o expresiones artísticas en movimiento, una explosión de luces, formas y colores que confieren una nitidez que me ayuda a percibir de otro modo mi propio mundo. A mis ojos, se vuelven obras que no buscan suplantar la realidad ni adosarle prótesis que no necesito, sino complementarla a partir de aquella belleza que la realidad sólo conserva ya como una sombra.

Otro código que me apasiona del videojuego imaginativo es el musical. La banda sonora parece imbricarse también en la construcción de aquellos mundos secundarios en los que nos sumergiremos, de una forma que trasciende la mera ambientación. Mis principales referencias al respecto provienen de los RPGs, en los que era habitual reconocer temas propios para los protagonistas como un complemento a su personalidad, o una serie de motivos que ayudaban a insistir en determinadas emociones ligadas a eventos narrativos específicos. Aunque esto ya tenga que ver con una interpretación personal, creo no apartarme demasiado de una apreciación generalizada si sostengo que la música en un videojuego posee un tremendo potencial semántico, deudor quizá del medio cinematográfico, pero con su propia identidad.

Por ejemplo, nunca olvidaré mi sensación de desconcierto y desamparo al llegar al Otro Mundo por primera vez en Chrono Cross (1999), un universo paralelo en el que protagonista había muerto de niño. Entonces me recibió el tema “Dream of the Shore Near Another World”, y permanecí muchísimo rato dando vueltas por el mapa del mundo sin hacer nada más, porque la melancolía soterrada de la melodía me cautivaba. Esa melodía en sí misma me hablaba que estaba en un entorno muy lejano al que había conocido, aun cuando todo pareciera idéntico. Más adelante en el juego, cuando el traspaso entre mundos era algo habitual, me maravillé ante la sagacidad de Yasunori Mitsuda para diferenciar ambos universos a partir ya no de un cambio radical de melodías, sino de instrumentos. Así, en muchos casos las cuerdas y un ritmo más animado nos traían de vuelta al cálido mundo nativo de Serge, mientras que el piano y un ritmo lento nos recordaban que

Otro ejemplo, esta vez bastante más completo por abordar una serie entera: The Legend of Zelda. Por un lado, está la recurrencia de temas característicos a lo largo de treinta años, algo que no podemos considerar como un mero afán conservador o un guiño a los fans cuando la saga se deja leer como iteraciones distintas de una misma historia, al modo, pues, de una leyenda. Algunos elementos pueden cambiar, pero ahí habrá siempre un Link, una Zelda y un Ganon, porque siempre habrá una Trifuerza. La música, a un nivel mucho más primigenio incluso que la visualidad y las mecánicas de juego, nos conecta inmediatamente con aquella tradición que quizá nosotros mismos hemos venido (re)creando en nuestras partidas desde hace muchos años.

Por supuesto, hay muchas otras expresiones narrativas de la música en The Legend of Zelda. Desde la frecuente incorporación de instrumentos musicales como elementos clave, al modo de la ocarina o de los objetos a recolectar para invocar al Wind Fish en Link’s Awakening (1993), a la incorporación del tema “Zelda’s Lullaby” de manera inversa para crear una nueva melodía en Skyward Sword (2011) (“The Ballad of the Godess”), la genialidad compositiva de Koji Kondo abre insospechadas vías para la valoración y creación de sentido. Personalmente, ha resonado con mucha fuerza en mí el personaje de Kass (Nyel en las versiones hispanoamericanas) en Breath of the Wild (2017): un bardo errante que le canta a Link las aventuras que éste ya vivió hace cien años. Es imposible no olvidar por unos instantes las metas que te habías propuesto y abandonar toda ruta con tal de buscar al pájaro humanizado, tan pronto distingues las melodías de su acordeón en la distancia.

Pero hay algo más con Kass, algo precioso. Ese algo es el hecho de que esté entregado por completo a su arte, movido sólo por la esperanza de que su figura inspiradora, el Héroe, pueda llegar a oírlo algún día, cuando en realidad lo tiene enfrente… ¡y no lo sabe! «¿Será así también en la vida real? ¿Y si lo fuese?», me pregunto a mí misma como creadora. Jamás había jugado un videojuego que me haya hecho preguntarme una cosa tan importante como esa. Que una pregunta semejante me la haya motivado un videojuego que leo como una propuesta restauradora de la Fantasía, me llena de un gozo y un consuelo inexplicables y, seguramente, intransferibles.

Un último código que quisiera abordar superficialmente aquí es el propiamente interactivo. Para ello me centraré en un solo título: el reciente y sorprendente Undertale (2015), por su capacidad para introducirnos en la reflexión y acción de algo tan escabroso como el problema del mal. La prensa y la crítica por igual destacaron su planteamiento general, que deconstruía las mecánicas habituales del RPG tradicional para adosarles un crucial componente ético. ¿Hasta qué punto los enemigos que matábamos en hordas para subir de nivel y ganar más dinero podían tener una vida y unos sueños propios más allá de la otredad en la que estaban impuestos? Undertale partía de una pregunta como ésta a modo de premisa, y le entregaba en consecuencia al jugador una libertad no exenta de responsabilidades: o adoptar una postura pacifista, en la que el protagonista se negase a dañar a nadie y en cambio se adentrara en los dramas personales y épicos de los monstruos y su mundo, o una llamada “genocida”, que destruyera todo a su paso, adoptado un paradójico rol protagónico de adversario, el mal definitivo a abatir.

Al margen de la gran complejidad de subtextos de este juego, dependiendo de la elección que tome el jugador, me parece muy destacable problematizar la noción del “otro” a partir de un universo de Fantasía. El mundo que yace bajo tierra es también un mundo secundario, por mucho que los monstruos estén construidos bajo características fácilmente reconocibles en nuestra propia realidad. Aquí, sin embargo, estos factores casi miméticos crean un efecto distinto: nos recuerdan el sentido de humanidad que subyace a cualquier criatura inteligente y con espíritu, la traza de nuestro propio origen en nuestras creaciones. Estos monstruos se enamoran, hacen malas bromas, poseen miedos y traumas que no han podido superar, han cometido graves errores… como todos nosotros.

Undertale nos permite explorar, en un espacio plenamente controlado, los alcances de nuestra propia crueldad. Se plantea, sin duda, un problema moral, pero no al modo de la moralina. Que el juego se vuelva cada vez más ominoso si optas por la ruta genocida no es un castigo, sino una consecuencia. Es una elección ética a la vez que estética, y por cierto, también narrativa. Que el juego quede “marcado” si no resultas lo bastante pacifista en una primera partida también parece ir en esa línea. Esa marca en el título, en el fondo, no está presente en nuestra vida real. “Es sólo un juego”, como se dice muchas veces. ¡Pero cuánto peso hay en esta afirmación…!

En ese sentido, me parece fabuloso que Undertale haya generado reacciones tan distintas en sus jugadores. Algunos intentaron la ruta genocida por curiosidad y debieron suspenderla, horrorizados. Otros llegaron a ella por descuido y luego se lamentaron amargamente por sus errores, o derechamente culparon las mecánicas del juego. Están también los que, intentando comenzar una nueva partida, comprendieron que el acto de hacerlo sería como borrar todo lo vivido por los monstruos, por lo que renunciaron y no volvieron a jugar nunca más el juego Y estoy yo, que por primera vez en mi vida, ante una ficción imaginativa que me planteaba la decisión de quedarme en el mundo secundario o marcharme, elegí permanecer en él. Yo, la defensora del regreso a la realidad toda vez que la aventura terminara. ¿Por qué? Mi respuesta es tan íntima como las razones que tuvieron todos aquellos otros jugadores para sentir lo que sintieron con este juego. Tan íntima como el simbolismo abierto de una historia de imaginación podría presentarnos.

Todos los aspectos anteriores, la forma en la que estos códigos van imbricándose poco a poco para constituir el mundo y la historia de un videojuego imaginativo, poseen un potente factor de transformación de nuestra realidad que, lejos de apartarnos de lo cotidiano, lo transmutan en nuestra percepción hasta arrancarle nuevos visos de belleza y potencialidades antes ocultas, u opacas.

Pensemos, por ejemplo, en algo tan sencillo como las montañas de Breath of the Wild. Sí, es cierto que nosotros jamás podríamos escalarlas como lo hace Link, sin un equipo ni un entrenamiento adecuados, en un lapso de tiempo ínfimo. No es ésa la verosimilitud que se persigue. Más bien, las montañas se redibujan a nuestros ojos como escalables. El juego las transforma de masas de piedra reverdecida o nevada a senderos escarpados, ascendentes. Lo que en anteriores The Legend of Zelda eran barreras, aquí son nuevos caminos, nuevas posibilidades. Podemos asimismo contemplar extensiones enormes del mundo desde sus cimas y ver cómo los colores del día van bañándolas de luces distintas.

Porque he jugado Breath of the Wild, he podido mirar con otros ojos la cordillera de los Andes desde la distancia, visión que de tan frecuente se me había hecho cotidiana, roma. De pronto me he encontrado admirando su tono rosáceo por las tardes, y preguntándome seriamente cuánto se demoraría una persona real en llegar siquiera a su falda. ¡Ni hablar de escalarla…! De pronto me encontré recordando con insólita emoción algo elemental: ¡Argentina está del otro lado! Un país entero que ve esa misma cordillera que yo, pero desde su otra faz. Un país en el que hablan tan distinto de aquí, aunque sólo nos separen unos cuantos kilómetros. ¿Cómo nunca me había detenido a maravillarme por algo tan bello como eso? ¿Lo harán también las otras personas? ¿Cómo?

Y sin embargo, al mismo tiempo, en mi corazón se ha despertado una emoción distinta, que le da la ineludible nota de nostalgia que deja la buena Fantasía: la cordillera de los Andes sigue sin ser tan sobrecogedora como una montaña de Hyrule. Al fin y al cabo, es una huella, una sombra del Paraíso. Pero gracias a las montañas de Hyrule, aquellas otras expresiones de huella y sombra, he conseguido redescubrir su propia belleza.

Similar experiencia de redescubrimiento tuve ante un episodio concreto de Terranigma (1995). En él, el protagonista, tras haber resucitado a la raza humana, pierde la facultad de hablar con plantas y animales, con los que hasta entonces podía conversar en perfecto lenguaje humano. Encontrarnos de pronto con esos recuadros llenos de puntos suspensivos al acercarnos entonces a dialogar con ellos, cuando antes había un parlamento legible, es desgarrador: sabemos que nos están hablando, que no son sólo un decorado… pero ahora sólo hay silencio. ¿No es eso algo terrible?

Mientras otros juegos nos permiten la maravilla de hablar indistintamente con perros, pájaros o flores casi por inercia, Terranigma recurre al procedimiento inverso como marca para un hito narrativo, despertándonos así una tristeza que antes no teníamos: la de repentinamente comprender que sólo podemos comunicarnos entre nosotros, y quizá ni eso. Acaso, de tener nuestra propia vida la interfaz de un RPG de 16 bits, veríamos también a nuestro alrededor un sinfín de recuadros mudos de todos aquellos seres que no vemos y que no entendemos, y comprenderíamos mejor parte de la gran soledad que arrastramos como especie.

Por supuesto, este proceso de transformación de la realidad no estaría completo sin una transformación de nosotros mismos. Esto nos acerca entonces a la principal inquietud del artículo de Carlos Ramírez: los modos en los que puede presentarse nuestra identificación con los personajes, según el tipo de universo recreado o representado, nuestras expectativas y nuestra propia personalidad.

Desde luego que los personajes de ficciones imaginativas suelen cumplir roles y poseer características que probablemente no tengan equivalentes en nuestra realidad, pero eso no tiene ninguna importancia al momento de sostener un vínculo de identificación. Nunca he entendido la idea de que sólo podamos sentirnos representados por personajes que calzan rasgo a rasgo con quienes somos en algunas dimensiones concretas: orientación sexual, género o nacionalidad, por ejemplo. Aun cuando me parece tan positivo como necesario que los títulos actuales vayan siendo cada vez más diversos en esos aspectos, me encuentro con la sorpresa de que sigo conectando con figuras que, en ocasiones, son bastante lejanas a mi configuración real. ¿Por qué? Pues porque conecto con ellas desde aspectos humanos más generales y, hasta cierto punto, espirituales y existencialistas. Los personajes imaginativos, en su gran potencial simbólico y arquetípico, pueden plasmar ficcionalmente gran parte de las inquietudes humanas que todos compartimos sin tener que encorsetarse en modelos rígidos, capaces de entregar un único sentido.

Personalmente, siempre me he sentido muy identificada ante los conflictos que supone la magia y el hecho de que existan personas que puedan hacer uso de ellas. Aunque me tardé bastantes años en comprender que parte de esa fascinación me venía por la asociación que hago de ella con el acto creador (y, en particular, literario), mis tempranos acercamientos a historias que desarrollaban ese tipo de temas influyeron mucho en mi juventud. Y he de decir que la mayoría de estos acercamientos fueron a través de recordados títulos de una saga tan ambigua como Final Fantasy.

Curioso resulta que la mayor parte de personajes de la serie que exponían estos temas fuesen mujeres. Por esos años, la urgencia de contar con más personajes femeninos bien desarrollados no parecía tan masiva, o yo, en mi aislamiento continental, no lo percibía así. Como por ese tiempo jugaba ante todo RPGs, las chicas de Final Fantasy fueron mi gran referente femenino ficcional, por sobre incluso los personajes que conocía de las novelas de la Fantasía.

Evidentemente, desde una lectura superficial, yo no tenía nada en común con ellas. Muchas eran magas, princesas o al menos luchadoras. Yo era una adolescente chilena deprimida y desamparada que ni siquiera sabía lanzar un puñetazo, aunque tuviera muchas ganas de golpear a mucha gente. Pero algo mucho más profundo que sus sendos roles empezó a hablarle a la muchacha que era, tanto desde mis virtudes como desde mis heridas y mis carencias, y así me abrí al aprendizaje de muchas cosas. Terra Brandford me enseñó que, aun cuando hayas perdido tu pasado y tu memoria, todo aquello que conforma tu naturaleza estará siempre ahí para recordarte quien eres, y que siempre puedes encontrar en tu presente un lugar donde sentar tu corazón. Celes Chere me enseñó que la voluntad de buscar tu propio destino y tu propia identidad no es sencillo, pero que aun cuando en el camino pierdas algo muy importante, siempre obtendrás otra cosa en el viaje. Tifa Lockheart me enseñó que se podía ser fuerte de una manera íntegra sin que ello implicara necesariamente desterrar las debilidades, y que para salvar el mundo primero debía salvarse el mundo personal, aquel en el que vivían las personas que tú amabas y tú mismo. Aeris me enseñó que contar con una importante y abnegada misión no significa abstraerte del entorno que te rodea, y que podías hacer de todas tus acciones, desde vender flores en un suburbio hasta sonreír en los últimos minutos de tu vida, una afirmación de la belleza de la existencia humana. Y, en fin, Garnet Til Alexandros (o Daga) me enseñó muy recientemente que el odio que muchas personas sienten por las princesas se debe a su paupérrimo entendimiento de los cuentos de hadas y a su propia incapacidad para percibir la belleza simbólica de la imaginación.

En suma, las chicas de Final Fantasy fueron como las amigas o las guías femeninas que nunca tuve en esa difícil etapa de mi vida. ¿Eran heroínas? Sí, en el sentido más estructural del término. ¿Eran poderosas? Sí, pero eso no tuvo importancia en mi experiencia. En muchos casos, el poder en ellas (mágico o político, cuando no ambos a la vez) era una carga, una condena. También, en otros casos, era parte de su identidad, un rasgo neutro que a ellas correspondía encontrarle un sentido positivo o redentor.

Todo lo que destaqué de ellas son aspectos que podrían conectar con cualquier persona, aun desde luego que corresponden a mi visión o lectura personal de ellas. Podría decirse que, en mi experiencia particular con sus juegos, planteé una interpretación íntima que me permitió extraer lo necesario de su tejido ficcional para sobrevivir, para traer un consuelo y una esperanza a mi vida que nada de la realidad había sabido ni querido entregarme. Seguramente, a otras personas estas mujeres les hablaron de otras cosas y con otras voces, para sanar otros dolores o descubrir distintas bellezas.

Puedo citar al respecto el bello testimonio de Chad Concelmo, ex colaborador de Destructoid, que revela cómo el acto de jugar Final Fantasy VI (1994) en un período de acoso y de aceptación de su homosexualidad, literalmente, le salvó la vida. Es un texto curioso el de Concelmo. No alude a aspectos narrativos concretos que hayan tenido directamente que ver con la dura situación que estaba pasando, sino a episodios clave de la historia, muy trágicos o emotivos: “Cuando Celes cantó su aria, me fue difícil retener las lágrimas. (…) Observar a Celes lidiar con el hecho de estar sola y haber perdido a alguien que amaba realmente me impactó. Cuando intentó suicidarse en el juego saltando del barranco, casi no pude soportar verlo. Todo se sintió demasiado real para mí.” ¿Cómo es que un muchacho con semejantes conflictos podía conectar con un personaje en apariencia tan lejano como Celes? ¿Por qué alguien sentiría deseos de llorar ante la escena de la ópera de Final Fantasy VI? Él mismo se pregunta más adelante si quizá hubiera podido sanarse también con otra obra de ficción. Pero reconoce entonces que algo encontró en este juego, algo que él llama simplemente mágico, que hizo toda la diferencia.

Creo que esa magia tiene que ver, precisamente, con la naturaleza imaginativa de aquellos títulos de Final Fantasy y nuestra facultad humana para conectar con ella. El mismo Concelmo lo sintetiza todo en una sola oración: “Sus historias se volvieron mi historia”. Toda historia es verdadera si resuena contigo, con lo que fuiste, con lo que eres o con lo que podrías ser. Y para que una historia resuene no tienes que plantarte ante ella esperando que sea siempre un espejo de pulida superficie. A veces, un reflejo difuminado puede hablarte mejor de la persona que eres o de tu potencial para renovarte. A veces, los espejos son portales a mundos distintos que se parecen mucho al nuestro, y de los que terminaremos volviendo con un ramillete de recuerdos de aquellos viajes.

Emblemática captura de pantalla de Final Fantasy VI, que muestra a Celes totalmente involucrada en su sorpresivo rol de actriz y cantante.

Quisiera comenzar a despedirme de estas extensas líneas insistiendo en que los mundos imaginados buscan ayudarnos a recordar este tipo de cosas, las cosas importantes; a recrear palabras, música y visiones a partir de esos rastros ínfimos de belleza. En el caso particular de los videojuegos imaginativos, además, nos ayudan a ser partícipes directos de estas experiencias. En los otros medios, aquellos universos logran dibujarse en nuestra mente y nuestro corazón desde los soportes parcelados de la palabra, la música, la imagen, o su compendio en el lenguaje audiovisual. Pero la interactividad del videojuego nos convierte en una clase muy peculiar de subcreadores, sin que necesariamente tengamos el don, el oficio o el anhelo del artista. Somos entonces pequeños dioses de estos universos autónomos, pero somos también sus personajes, y somos también personas o seres de particularidades humanas, con todas sus gracias y sus limitaciones.

Como Bastian de La historia interminable (1979), nos adentramos en diversas expresiones del país de Fantasia, sólo que de manera virtual. Y, como Bastian también, sabemos que tenemos que volver de este lado de la pantalla. Es la idea de toda aventura: viajar, vivir, reír, sufrir, ganar y perder, regresar. Como sea, nunca seremos los mismos tras la experiencia. Es la idea.

Nuevamente como Bastian, si nos adentramos en la Fantasía es para encontrar, bajo las más diversas formas, el agua de la vida capaz de sanar a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, al propio mundo de nuestra cotidianidad. Que esa búsqueda y ese hallazgo sea algo que en el videojuego dependa, literalmente, de nuestras propias manos, me parece uno de los grandes dones que este medio puede entregarnos a quienes amamos las expresiones de la imaginación.

Seamos, entonces, subcreadores, dioses, personajes. Seamos humanos y atrevámonos a adentrarnos sin miedo y sin odio en las bellas y peligrosas tierras de la imaginación. La puerta está abierta; sólo hay que apretar unos botones, abrir bien los ojos y extender la mano.

Referencias

Bradbury, Ray. “Calidoscopio”. El hombre ilustrado. Trad. Francisco Abelenda. Buenos Aires: Minotauro, 2002. Impreso.

Bukkuqui. “Night in the Woods.” Solo Indies. Recuperado de http://www.soloindies.com/juego/night-in-the-woods. Web.

Concelmo, Chad. “How Final Fantasy VI Saved my Life.” Destructoid, 2012. Recuperado de https://www.destructoid.com/how-final-fantasy-vi-saved-my-life-237927.phtml. Web.

Le Guin, Ursula. “The Question I Get Asked More Often”. The Wave in the Mind. Boston: Shambhala, 2004. Impreso.

Lewis, C.S. “On Three Ways on Writing for Children.” Of Other Worlds. Essays and Stories. Orlando: Harcourt, 1994. Impreso.

Matute, Ana María. “En el bosque”. Discurso de ingreso a la Real Academia Española, 1998. Recuperado de http://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Ingreso_Ana_Maria_Matute.pdf. Web.

Ramírez, Carlos. “Joyland, de Stephen King: El ser de la novela frente al querer ser del videojuego”. Recuperado el 2015 de http://carlosramirez.me/joyland-de-stephen-king-el-ser-de-la-novela-frente-al-querer-ser-del-videojuego/

Tolkien, J.R.R. “Sobre los cuentos de hadas.” Los monstruos y los críticos. Trad. Eduardo Segura. Barcelona: Minotauro, 1998.